刚刚过去的十一黄金周,电影迎来了巨大票房,剧场、剧院等商业演出也吸引了大量客流。以上海为例,2019年十一黄金周演出市场如火如荼,汇集了多元的剧目类型。

体验经济时代,自影院之后,剧场也成为商业体的重要流量引擎。

“购物中心+剧院模式”在国内的发展现状如何?现阶段的剧场业态,会遇到哪些发展壁垒,该如何突破?

近几年来,商业地产行业的新项目或经改造的重新开业项目,许多都引入了文化艺术类业态,其中,剧场是较为常见的一种。这背后,是潜力巨大的商业演出市场。

机遇:线下演出市场正在快速上升

近年来,国内商业演出票房与观演人数都维持着较高增长率,总体经济规模与票房收入逐年上升。除了火爆多年的明星演唱会以外,话剧、音乐剧、曲艺也为演出市场的蓬勃发展做出巨大贡献。

商业演出市场的上升,得益于线下演艺行业的发展、国家政策的扶持、以及人们对精神文化生活需求下消费重心的转移。

“十三五”规划中,明确提出了“支持建设10家左右全国性或跨其余的文艺演出院线”、“用地指标优先文化产业”等扶植政策,利好文化产业发展。

剧场向购物中心集中,体验业态更加丰富

在国内,城市公共空间时常难以承载日益增长的文化需求,因此剧场有向购物中心集中的趋势。

对于购物中心来说,剧场是强目的型业态,引流的同时能够提升商业气质和调性;对于剧场运营方来说,购物中心是年轻消费者的天然聚集地,双方能在日益增长的需求下实现共赢。

剧场+购物中心在各能级城市呈不同发展态势

在北京、上海、深圳等一线城市,文化生活丰富,商业演出成熟团体也相对较多,小规模剧场也非常繁荣,商业体与之合作能为消费者提供足量且优质的商业演出资源。

在一些新一线与二线城市,如成都、郑州、沈阳等,消费者对本地演出剧目等产品需求较多,有较多的小规模艺术演出团体产出本地剧目。

商业与艺术深度融合的大趋势下,购物中心中的剧院运营也有壁垒。一部分在于剧场所承载的艺术形式本身的限制,另一部分则来自剧场与购物中心空间结合过程中遇到的运营及盈利问题。

相比电影来说,线下演出业态运营成本偏高,且演出行业的品宣能力不如电影一样强势,宣传渠道难以整合;商业演出客单价相对较高,票务营销也存在瓶颈;除此之外,国民还未养成普遍的观看商业演出的习惯,消费者还需进一步培养。

这样的状况下,运营以剧场为载体的商业演出,盈亏平衡点较高,面临着盈利的问题。

2. 突破内容壁垒:依赖性强、IP稀缺,演出行业发展不均衡

购物中心的剧场主要分为自营和合作剧场运营商两种。剧场运营十分依赖剧目和演员呈现出的文艺作品,而自营剧场在产品打造方面能力有所欠缺,营收能力也因此难以得到保证。

普遍来看,购物中心的非自营剧场受制于国内剧场品牌的成熟度,而成熟的剧场运营商品牌在国内还不多见。

对于商业演出资源不如北京、上海等一线城市的地区来说,剧场的运营还面临在地IP资源稀缺的问题。在国内,演出内容行业在各地域发展存在不均衡的情况,市场良性循环会受到阻碍。

3. 突破空间壁垒:商业空间与剧场场景难以“流畅转化”

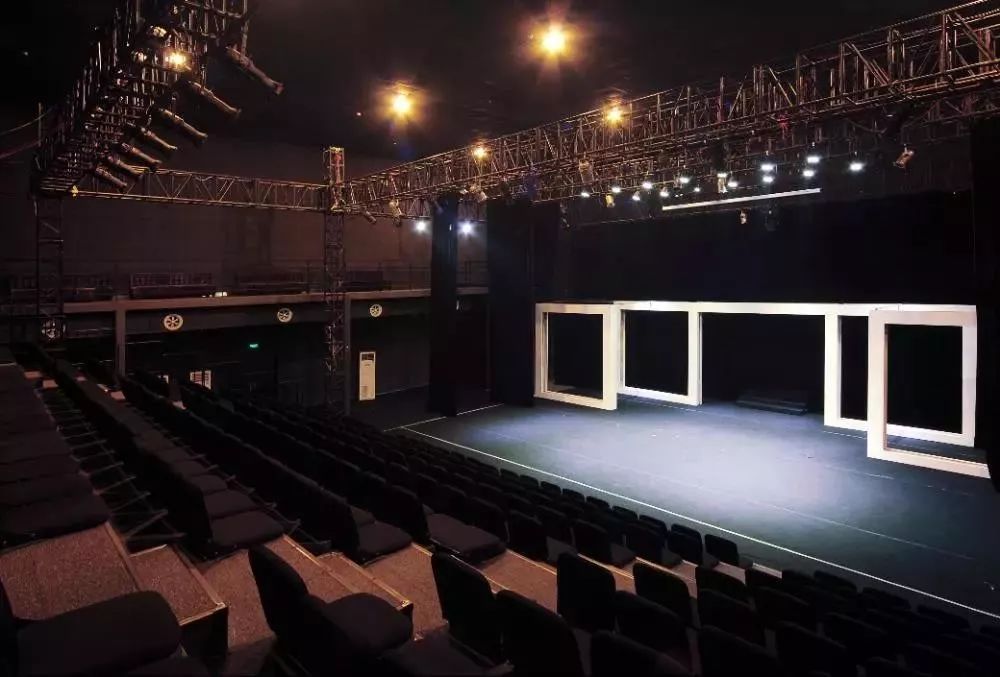

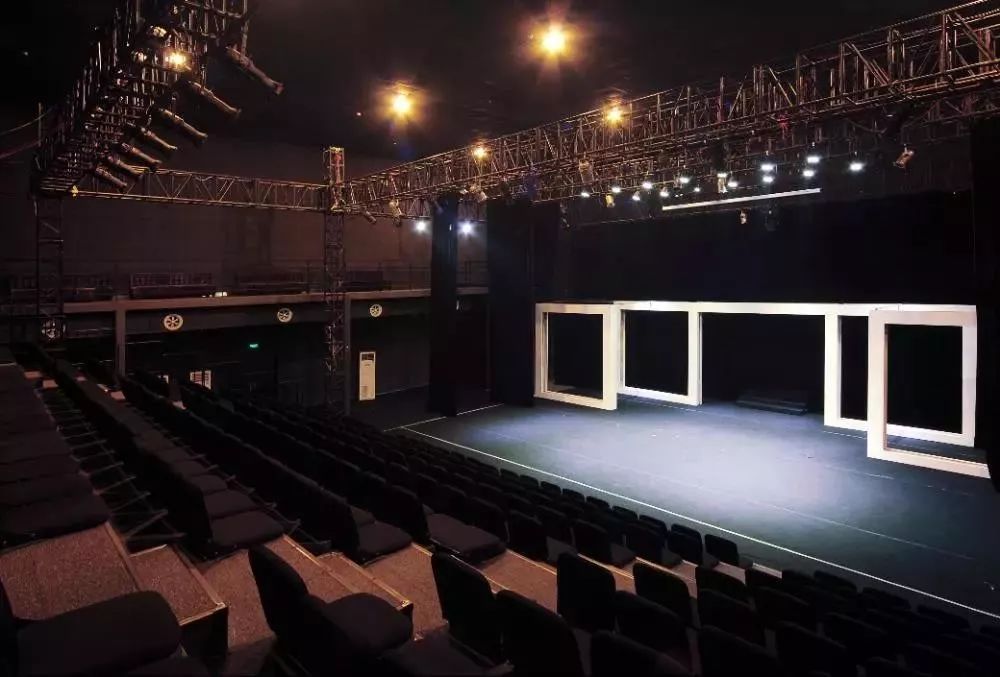

剧场+购物中心,在国内还面临空间限制的问题。盒子式商业中的剧场通常是小型剧场,考虑到面积和运营成本,无法承载大型剧目,引流效果相对一般。

除此之外,商业空间与剧场如何实现场景间“流畅切换”也是一个难点。

剧场和购物中心都是天然的聚客场所,二者的结合必须注重“高净值客户的转化”,唯有如此,商业+艺术模式才能形成闭环并可持续发展。

梳理国内外商业+艺术的项目案例,我们总结了一些目前购物中心剧场业态的“创新突破口”——

1. 围绕细分演出内容切入,获取竞争优势

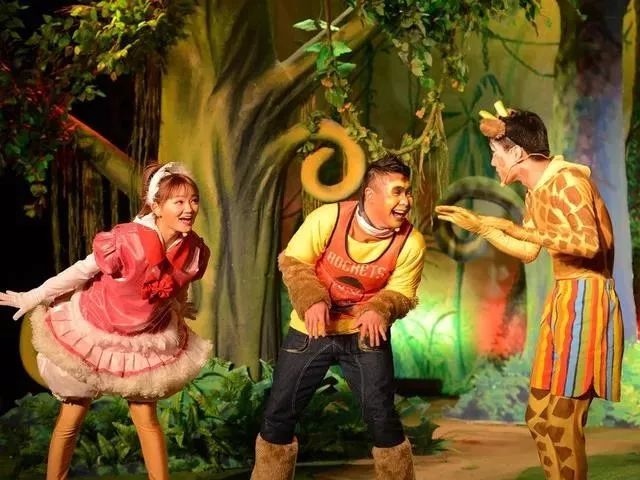

与习惯欣赏古典音乐、戏剧、歌剧的海外国家有所不同,国内消费者对商业演出的喜好近年来才开始有增长态势,还并未形成具有普遍性的国民文化。加之国内艺术文化表现形式众多,因此许多主打细分领域的演出内容也开始在购物中心兴起,如一些主打相声的小剧场。

细分的优势在于更高的粉丝黏性,能为购物中心带来更忠实的用户群体,同时运营成本相比大型演出也更低。

2. 二线城市可强化“本地属性”,提升亲和力

以线下休闲文化产业较为发达的成都为例,大型成熟演出相对于“北上深”较少,但当地消费者精神文化消费需求却在逐年上升。

因此,成都市场上催生了一大批本地小规模艺术团体,以本地化演出内容为主,填补了很大一部分商业+文化业态的内容需求。

商业体中引入剧场业态,一个核心在于用大众易于接受的艺术形式为消费者提供一个“聚集理由”。因此,对于众多二线城市的商业体来说,强化本地文化属性是一种降低运营难度、也更具亲和力的做法。

3. 打通会员系统,相互转化高净值客户

前文提到,剧院与购物中心流量共享,相互转化高净值客户是当下的重点。

在这一点上,国内一线购物中心很多都采用了“会员打通”的做法,将剧场会员与购物中心会员系统打通,整合其他商户资源,实现权益共享,形成商业闭环。

4. 利用“戏剧节”等形式,打造自身剧场 IP

近年来,以“乌镇戏剧节”为代表的各类戏剧展、戏剧节活动,是线下演出市场发展的重要载体。这一形式也被运用于购物中心剧场业态的发展中。

例如,深圳华润万象天地通过对剧场排期内容的整合,结合周边客群属性,推出了一个IP品牌“白领戏剧节”,明年还计划打造“亲子戏剧节”等IP,培养观众观剧习惯。

5. 综合体、街区式商业突破空间难题,优势明显

前文提到,剧场进驻盒子式购物中心,在空间上所受限制较多。

除城市综合体之外,国内的街区式商业在物业形式上也对剧场的进驻有利。多个入口对剧场的可达性和观演人群进退场提供了便利,也有助于剧场创造多个展示面。

其次,也可进行管理和经营模式的创新,如借力外部有资源的热心运营者为剧场经营助力,保持源源不断的新鲜创意。

购物中心+剧场更为理想的状态是什么样的?对于购物中心+剧场模式发展得较为成熟的海外国家,如新加坡,或许可以成为我们的参照。

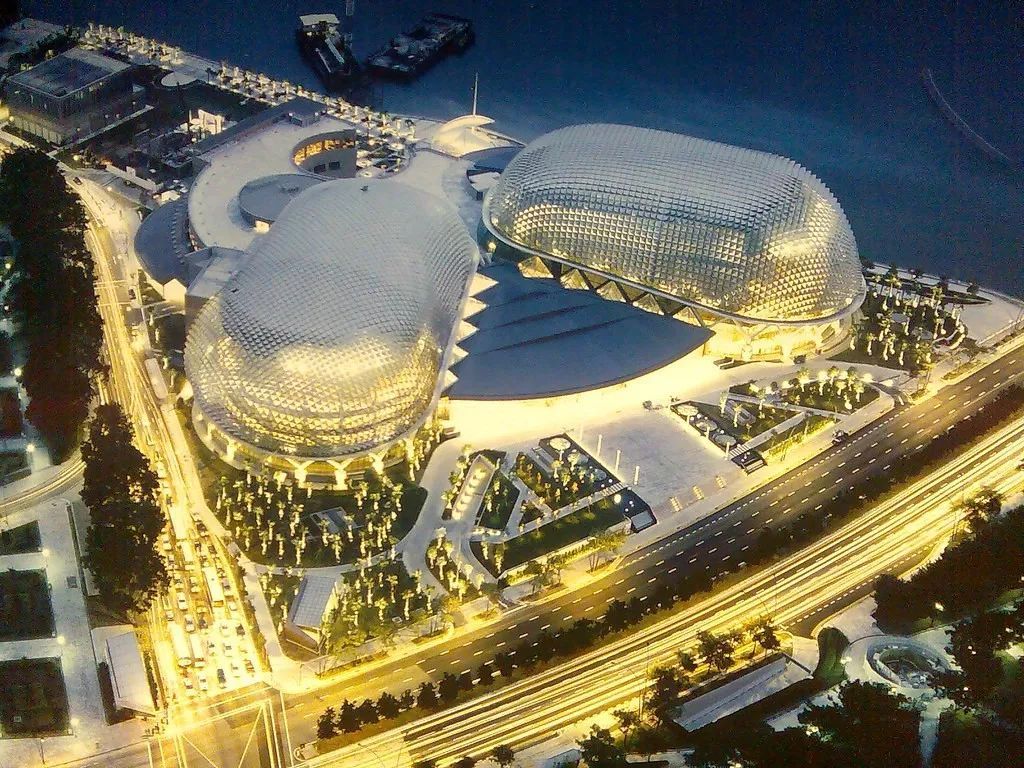

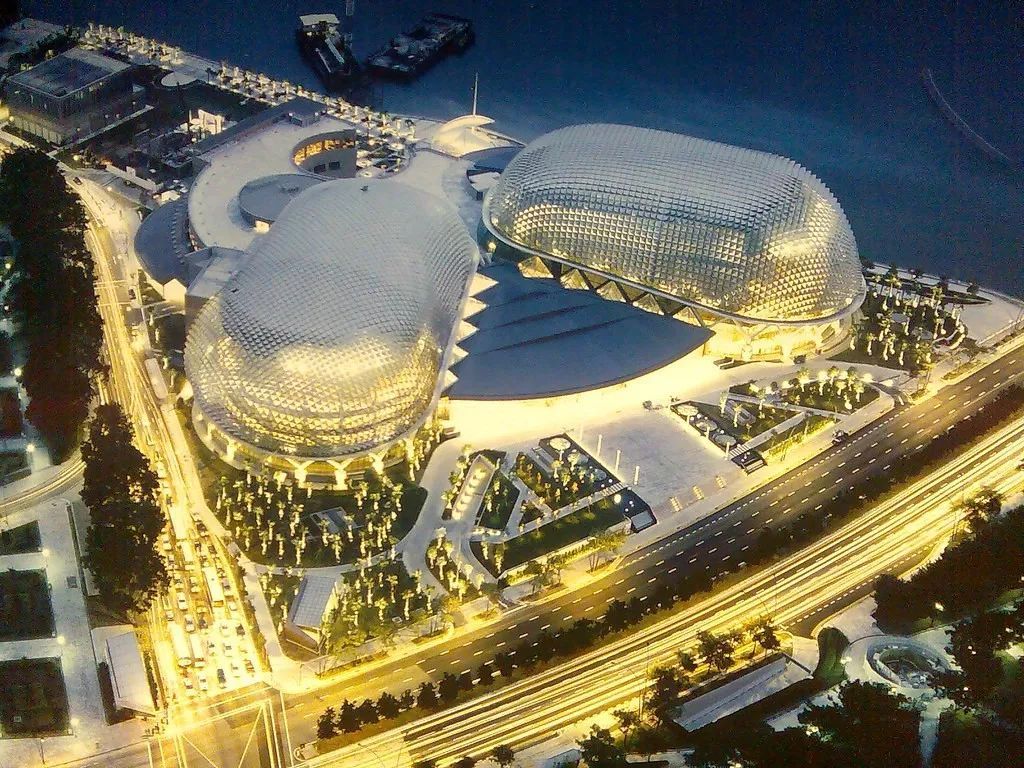

在新加坡寻找剧院,会发现他们中的许多都依托商业体而建,或进驻购物中心,或是城市综合体的一部分,紧邻购物中心,当地为人所知的剧院如 The Esplanade Theater、Sands、Capitol Theater、Gateway Theater 等。

新加坡独特的地理条件,决定了他们公共文化空间更加有限,但这并不妨碍新加坡努力提升自身文化氛围,并积极促进商业与艺术文化的交融。

1989年,新加坡文化与艺术咨询委员会向政府呈递报告称,城市以文化艺术为主题的公共空间不足,并牵头建立了国家文艺委员会和文明遗产理事会,艺术中心 The Esplanade 也在他们的助力下建成。

The Esplanade 包含一座能容纳1600人的剧院、一个能容纳1200人的音乐厅以及一个购物中心。

The Esplanade 一经建立就成为城市最具人气的艺术中心,其强大的聚合效应也为其购物中心带来丰富的客流。

新加坡购物中心与剧场业态的发展,核心优势在于从城市规划的角度融合商业与文化,依托城市文化消费氛围与城市空间规划来发展,这或许为我们城市商业+文化空间的未来发展提供了依照。

尽管剧场+购物中心模式在国内还要经过一段时间的培育期,但在精神文化消费时代,闲暇时间通过艺术放松与获取灵魂滋养正在成为更多消费者的偏好。

购物中心里的剧场,不能只做空间运营商,而要做内容运营商,把剧场做成平台,提供体验价值。

您在购物中心的剧场观看过演出吗?对于剧场+购物中心模式有什么见解?欢迎分享。

感谢华润置地华南大区助理总经理、深圳润艺文化发展有限公司总经理晓曼和团队伙伴的经验与专业探讨贡献